抑郁障碍的诊断依据、治疗方法及研究进展

抑郁障碍(depressivedisorder)是指各种原因引起的以显著而持久的心境低落为主要临床特征的一类心境障碍。

临床上主要表现为心境低落,与其处境不相称,可以从闷闷不乐到悲痛欲绝,甚至发生木僵,部分患者会出现明显的焦虑和运动性激越,严重者可以出现幻觉、妄想等精神病性症状。部分患者存在自伤、自杀行为,甚至因此死亡。

抑郁障碍的典型病程为发作性病程,但临床上有20%~30%的抑郁障碍为慢性病程,这个类型会带来更多的医疗问题,且长期预后更差。恶劣心境是慢性抑郁障碍中最常见的一种,在基层尤其是慢性病患者中更常见[1]。

本文主要讲述抑郁障碍的诊断依据、治疗方法及研究进展。其诊断依据包括:诊断标准、相关检查、诊断流程等;其治疗方法包括:药物治疗、心理治疗、物理治疗、中西医结合治疗等。

诊断依据

抑郁障碍的诊断标准抑郁障碍的诊断应结合患者的病史、病程特点、临床症状、体格检查和实验室检查等进行综合考虑,典型的病理诊断并不困难。尽管各国对抑郁障碍采用不同的诊断分类系统,如ICD-10、DSM-5、症状学标准等,但是他们之间相差不大。

诊断标准

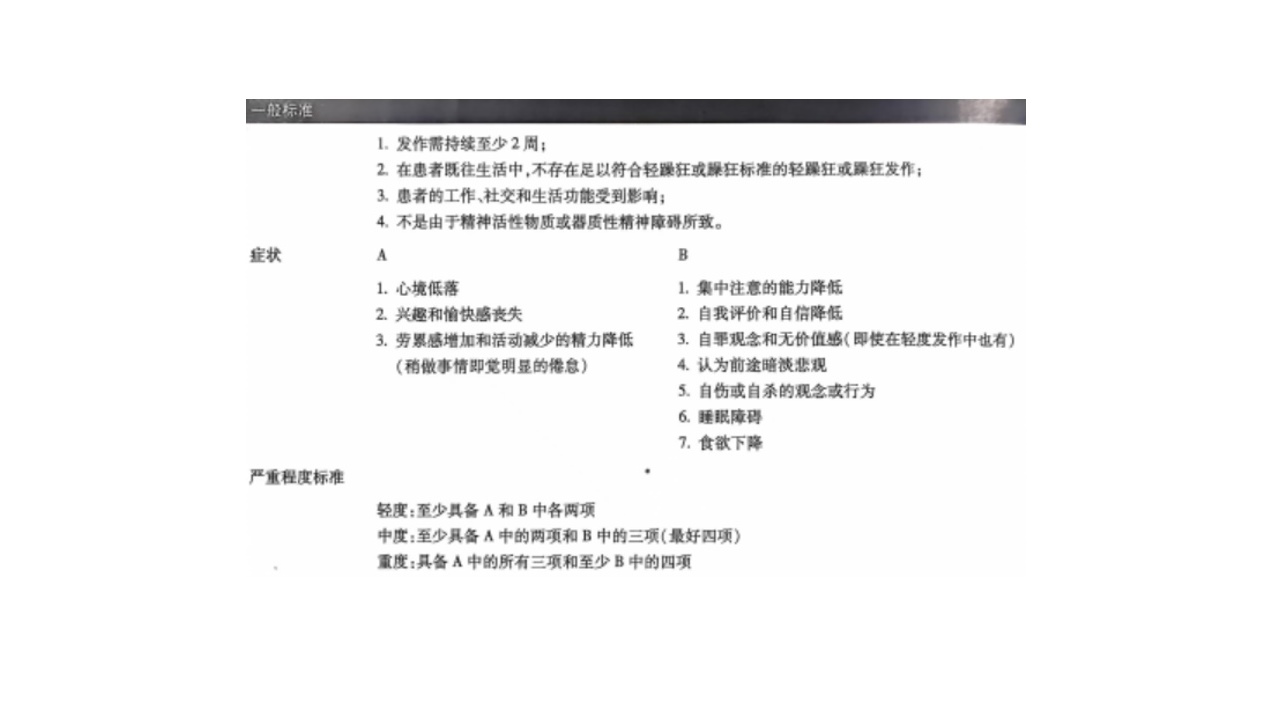

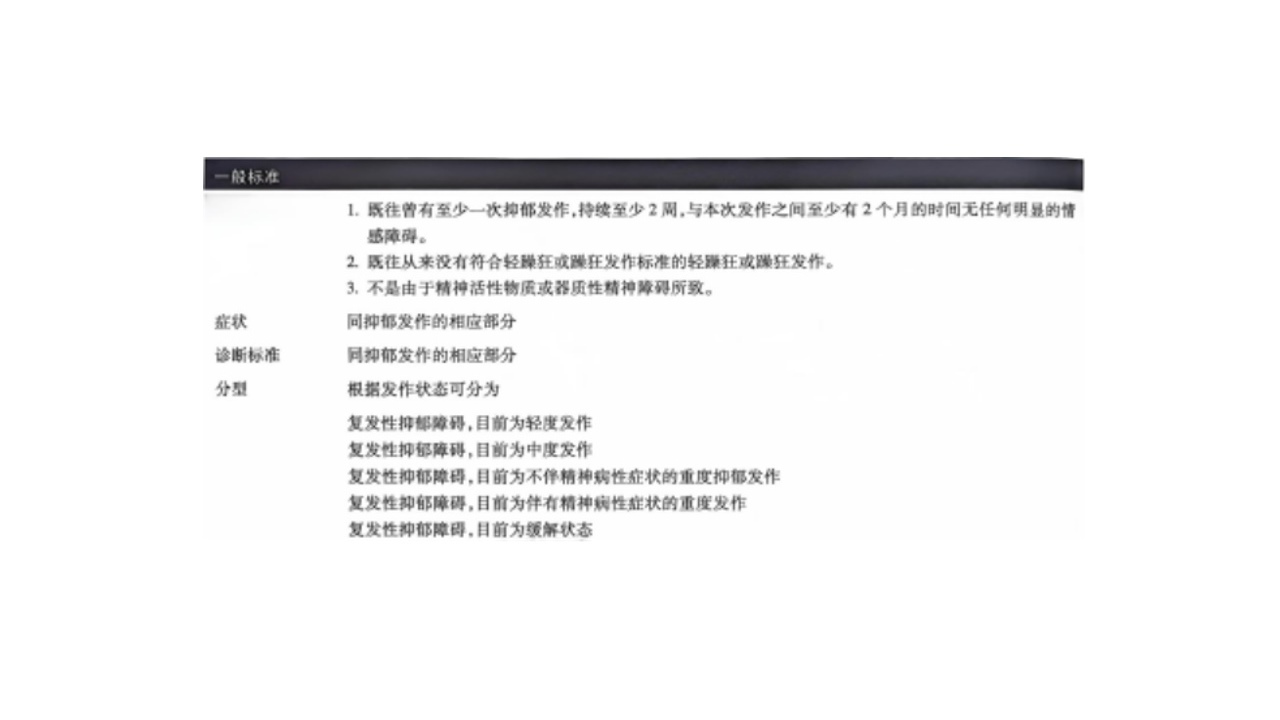

ICD-10中抑郁障碍的诊断标准根据是否为首次抑郁发作,将抑郁障碍分为抑郁发作(诊断标准见图1)和复发性抑郁障碍(诊断标准见图2)两大类[2]。

定义抑郁障碍需要考察患者病史中是否出现过躁狂或轻躁狂发作。如果患者曾经出现过躁狂或轻躁狂发作,则应诊断为双相障碍。

图1:ICD-10中抑郁发作的诊断标准

图2:ICD-10中复发性抑郁障碍的诊断标准

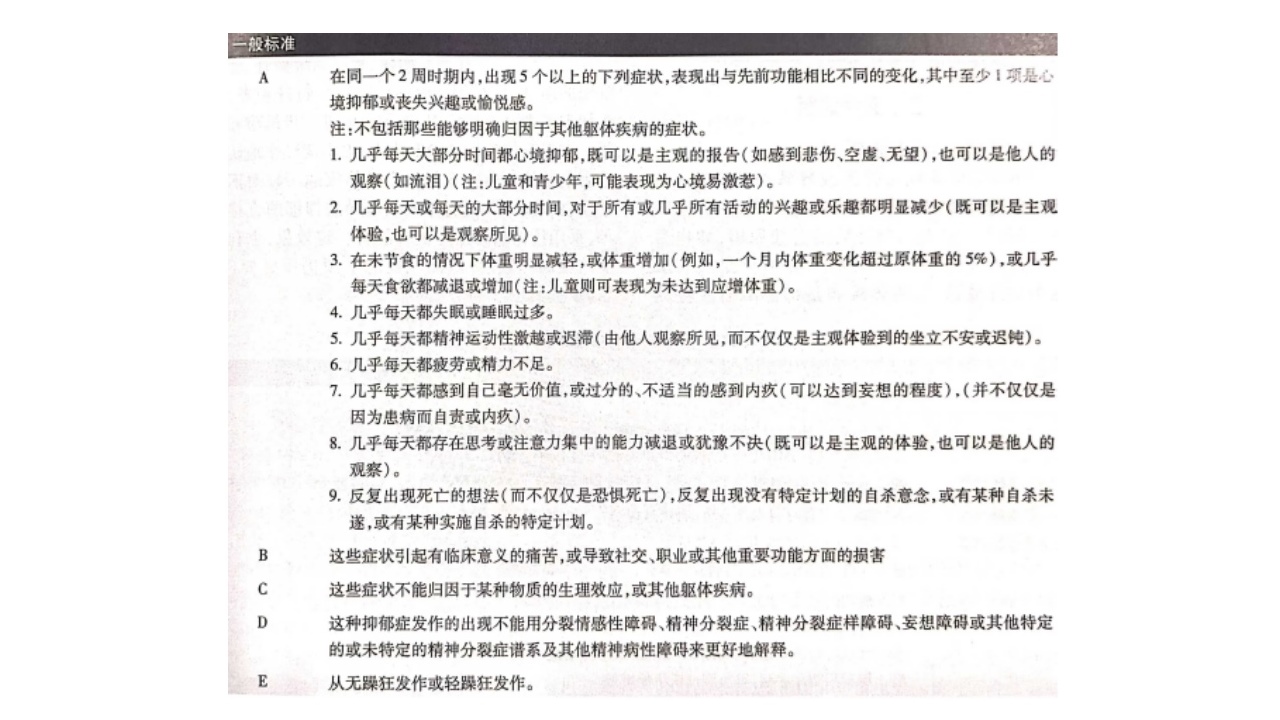

DSM-5中的诊断标准

DSM-5将抑郁障碍从DSM-Ⅵ的心境障碍中独立出来,且强调了包含情绪、活动、精力的改变,增加了当前发作的没有编码的标注。

DSM-5对抑郁障碍进行了扩充,加入了新的诊断类型,如破坏性心境失调障碍、持续性抑郁障碍/心境恶劣、经前期烦躁障碍。(详见图3)

图3:DSM-5中抑郁症的诊断标准

抑郁症的症状学诊断标准

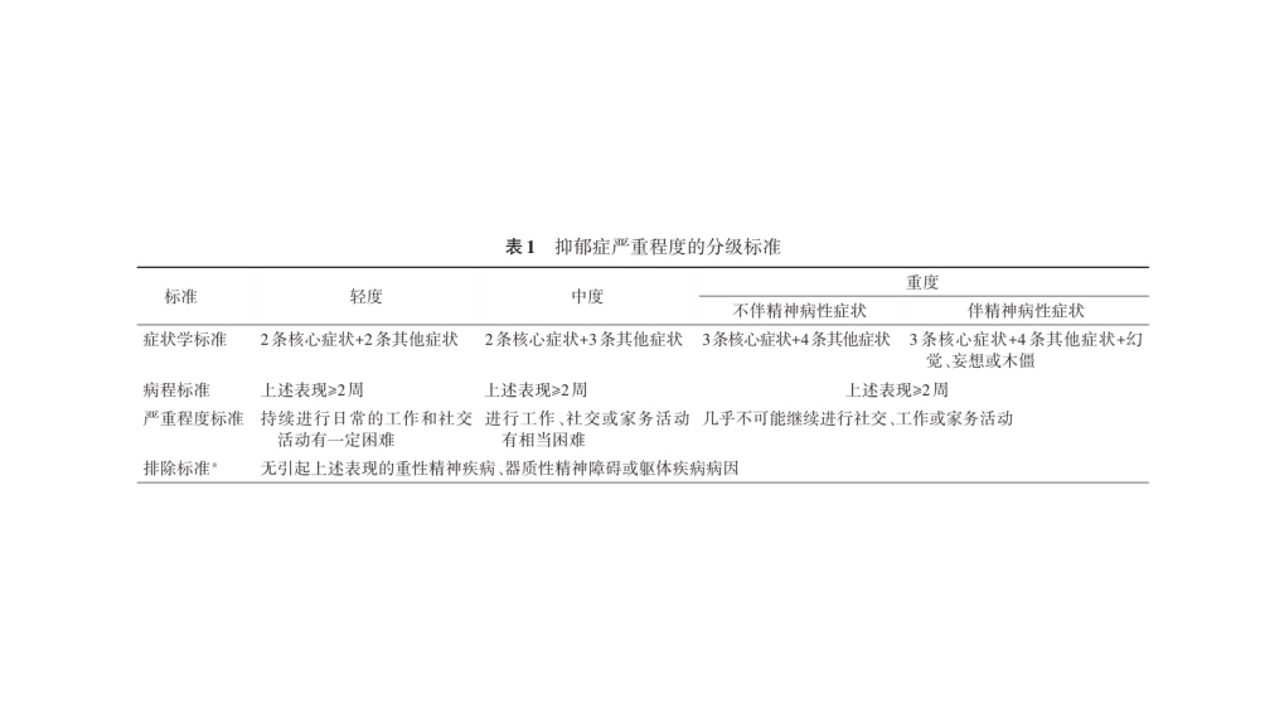

抑郁症是一类具有“发作性”特点的精神疾病,诊断时既要评估目前发作的特点,还要评估既往发作的情况。抑郁症的诊断应结合病史、病程特点、临床症状、体格检查和实验室检查等进行综合考虑[1]。抑郁症的症状学标准里包括3条核心症状及7条其他症状。

核心症状:①心境低落;②兴趣和愉快感丧失;③疲劳感、活力减退或丧失。

其他症状:①集中注意和注意力降低;②自我评价和自信降低;③自罪观念和无价值感;④认为前途暗淡悲观;⑤自伤或自杀的观念和行为;⑥睡眠障碍;⑦食欲下降。

注意:当同时存在至少2条核心症状和2条其他症状时,才符合抑郁症的症状学标准。如果符合抑郁症的症状学标准,还需同时满足2周以上的病程标准,并存在对工作、社交有影响的严重程度标准,同时还应排除精神分裂症、双相情感障碍等重性精神疾病和器质性精神障碍以及躯体疾病所致的抑郁症状群,方可诊断抑郁症。

抑郁症按照严重程度分为轻、中、重度(见表1)。

表1:抑郁症严重程度的分级标准

相关检查

诊断抑郁症所需的相关检查包括:精神检查、病史追踪、躯体及神经系统检查、辅助检查等。

精神检查

全面的精神检查包括:一般表现(意识、定向力、接触情况、日常生活表现等),认知过程(包括感知觉、注意力、思维、记忆力、智能、自知力等),情感活动,意志及表现行为等。在此基础上,重点关注患者的情绪及其相关症状,评估其抑郁是否伴有躁狂症状、认知缺陷和幻觉、妄想等精神病性症状。评估患者的自杀风险是抑郁症评估的重要环节。同时还需评估与其他精神障碍和躯体疾病的共病情况。评估这些内容有助于治疗方法的选择。

病史追踪

对于存在抑郁症状的患者,应当进行完整的心理社会和生物学评估。包括现病史、症状演化过程、是否有过自杀意念,既往是否有过躁狂发作或幻觉、妄想等精神病性症状发作,目前的治疗情况及疗效、过去的治疗史,家族史、个性特点、嗜好及重大生活事件影响等。

躯体及神经系统检查

抑郁症没有躯体和神经系统的异常,检查的目的是排除躯体疾病或脑器质疾病继发抑郁症状的可能。如果有阳性发现,应该积极处理躯体和神经系统疾病。

辅助检查

对于疑似抑郁症的患者,除进行全面的躯体检查及神经系统检查外,还要注意辅助检查及实验室检查。尤其注意血糖、甲状腺功能、心电图等。辅助检查的目的之一是排除导致抑郁症状的躯体病因或脑器质性病因。

血常规、尿常规、便常规、心电图、肝功能、肾功能、电解质、血脂以及血糖作为常规检查。

内分泌检查如甲状腺功能、激素检查可除外相关内分泌系统疾病所致的抑郁。

感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等)可以除外相关感染性疾病所致的抑郁。

脑电图检查用来排除癫痫或脑炎等神经系统疾病,头颅影像学检查尤其是头MRI检查,对于排除脑结构性病变来说非常重要。

X线胸片、超声心动图、心肌酶学、腹部B超、相关免疫学检查等则根据临床需要进行。

注意:如果患者已经长期进食差或已经发生自伤、自杀行为,应该视患者的具体情况来完善必要的检查,做出相应的处理。如果通过紧急检查血糖、电解质、心电图后得知,患者存在低血糖或电解质紊乱时,应该及时纠正。如果患者有开放性的伤口,应做必要的外科处理。

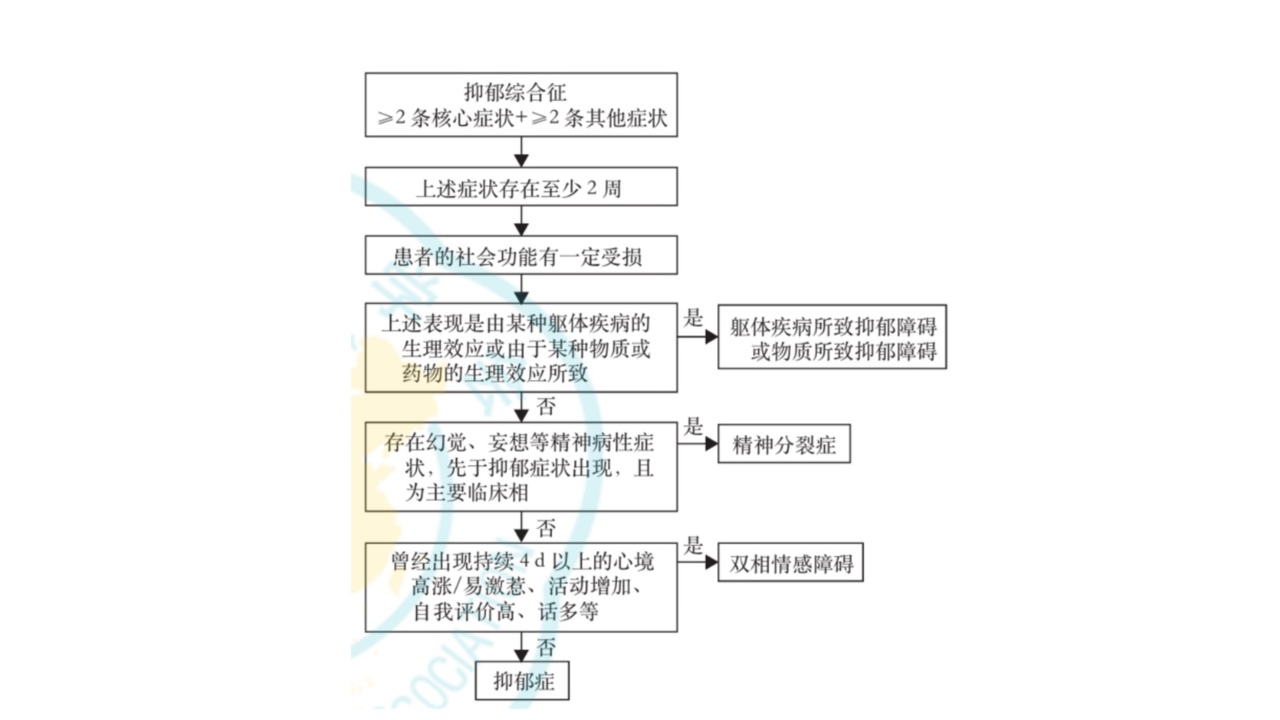

诊断流程

抑郁障碍的诊断流程,详见图4。

图4:抑郁症的诊断流程

治疗方法

抑郁症的治疗方法包括:药物治疗、心理治疗、物理治疗、中西医结合治疗、预防措施等。

药物治疗

药物治疗是目前抑郁症治疗中最常用且有效的方法之一。常用的抗抑郁药物包括:选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)、5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)、三环类抗抑郁药(TCAs)等。这些药物通过调节神经递质水平,改善抑郁症状[3]。

SSRIs类药物

包括:氟西汀、帕罗西汀等,因其疗效确切、不良反应相对较少,成为抑郁症治疗的一线选择。特别是对于老年患者,SSRIs类药物因其抗胆碱能及心血管系统不良反应轻微,更易于耐受。

SNRIs类药物

包括:文拉法辛、度洛西汀等,通过同时抑制5-羟色胺和去甲肾上腺素的再摄取,增强这两种神经递质在突触间隙的浓度,从而发挥抗抑郁作用。但需注意,高剂量SNRIs类药物可能引起血压升高,使用时需监测血压变化。

TCAs类药物

包括:阿米替林、氯米帕明等,虽然疗效确切,但因其具有明显的抗胆碱能作用及对心脏的毒性作用,不良反应较大,现已较少作为首选药物使用。

中成药

此外,中成药在抑郁症治疗中亦展现出独特优势。舒肝解郁胶囊、圣·约翰草提取物片等中成药,可通过疏肝解郁、清热泻火等功效,改善抑郁症状及焦虑症状[4]。

舒肝解郁胶囊适用于轻度抑郁障碍属肝郁脾虚证者,临床表现为主症为精神抑郁、多疑善忧,兼症为疲乏无力、食少纳差、胸闷、大便稀溏等。

圣·约翰草提取物片具有疏肝解郁、清热泻火之功效,且口服药物使用方便,患者认可度较高。

心理治疗

心理治疗在抑郁症治疗中同样占据重要地位。心理治疗对于轻中度抑郁症的疗效与抗抑郁药疗效相仿,但对于重度抑郁发作往往不能单独使用,需在药物治疗基础上联合使用[1]。

支持性心理治疗

可适用于所有就诊对象,各类抑郁症患者均可采用或联用。通过倾听、理解、鼓励等方式,帮助患者树立战胜疾病的信心,减轻心理负担。

认知行为治疗(CBT)

针对患者的适应不良认知行为模式,通过自我监控、自我审查与自我调节,纠正自动化非理性认识,从而改善抑郁症状及人际关系。CBT适用于轻中度抑郁症急性期、巩固期、维持期治疗,可单独使用或与药物合用。

人际心理治疗(IPT)

关注患者角色转换及人际关系模式,通过改善人际关系,减轻抑郁症状。IPT同样适用于轻中度抑郁症急性期、巩固期、维持期治疗,可单独使用或与药物合用。

家庭治疗

通过调整家庭沟通模式,改善家庭环境,减少不良家庭因素对疾病复发的影响。家庭治疗适用于儿童青少年、围产期妇女、围绝经期妇女、老年人等特定人群。

物理治疗

物理治疗为抑郁症治疗提供了新的选择。改良电抽搐治疗对于伴有精神病性症状、紧张综合征、有严重消极自杀企图的患者及使用药物治疗无效的患者可考虑使用[5]。

改良电抽搐治疗(MECT)

通过短暂适量的电流刺激大脑,引起患者意识丧失和全身抽搐发作,达到治疗抑郁症状的目的。MECT疗效确切,但需注意其可能带来的短暂性记忆障碍等不良反应。

重复经颅磁刺激(rTMS)

通过非侵入性的方式,利用磁场在大脑中产生感应电流,调节大脑神经活动,从而改善抑郁症状。rTMS具有无创、安全、副作用小等优点,适用于抑郁症人群,也适用于特定人群如青少年患者、围产期抑郁患者等。

中西医结合治疗

中西医结合治疗抑郁症,是近年来医学界探索的新方向。中西医结合治疗能缩短抗抑郁治疗疗程,提高疗效,减轻抗抑郁化学药物引起的不良反应[6]。

中药联合西药治疗

在抗抑郁药物治疗基础上,根据证候进行中医辨证治疗。如抑郁症急性期主要证候为肝郁气滞证型时,可加用疏肝理气法中药汤剂或中成药治疗,如柴胡疏肝散等。

针灸联合西药治疗

针灸治疗可通过调节人体阴阳平衡、疏通经络等方式,改善抑郁症状。如采用“疏肝调神”针法治疗抑郁症急性期肝郁气滞证型患者,可提高抗抑郁疗效,降低药物不良反应。

中西医结合治疗围产期抑郁症

针对围产期抑郁症患者,可在西医常规治疗基础上,联合乌灵胶囊、巴戟天寡糖胶囊、解郁安神颗粒等中成药治疗,以提高抗抑郁药疗效,并改善失眠健忘、神疲乏力等症状。

研究进展

分析安非他酮和右美沙芬的组合作为重度抑郁症的治疗选择

重度抑郁症(MDD)是一种常见的心理健康疾病,以悲伤、绝望和快感缺乏为特征。存在多种疗法,但其效果有限。氢溴酸右美沙芬联合盐酸安非他酮是最近批准的治疗成人这种疾病的替代疗法。

2024年7月,发表在《ExpertReviewofNeurotherapeutics》上的“Profilingthecombinationofbupropionanddextromethorphanasatreatmentoptionformajordepressivedisorder”总结了重度抑郁症的神经生物学,并深入探讨了右美沙芬联合安非他酮在成年患者中的药理学、疗效、安全性和耐受性。其基于观察性研究、临床试验和通过系统文献搜索获得的其他二级研究。

安非他酮和右美沙芬的组合作为一种新的心理健康药物治疗是可用于MDD的治疗方案的一个补充。该组合可用于多种情况,包括作为一线治疗,作为患者使用血清素靶向药物未能达到缓解时的第二选择,以及用于难治性抑郁症。对其他适应症(包括成瘾障碍)的进一步研究可能会提供令人兴奋的结果。虽然是新的组合,但临床医生将非常熟悉这两种药物,从而提高它们的可接受性。这种药物治疗也可能为发现可能具有有益协同作用的其他组合带来更大的动力[7]。

参考文献:

[1]中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,等.抑郁症基层诊疗指南(2021年)[J].中华全科医师杂志,2021,20(12):1249-1260.DOI:10.3760/cma.j.cn114798-20211020-00778

[2]陆林.沈渔邨精神病学(第6版).人民卫生出版社.1980

[3]卢瑾,李凌江,许秀峰.中国抑郁障碍防治指南(第二版)解读:评估与诊断[J].中华精神科杂志,2017,50(3):3.DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7884.2017.03.003.

[4]《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目组.中成药治疗抑郁障碍临床应用指南(2022年)[J].中国中西医结合杂志,2023,43(5):527-541.DOI:10.7661/j.cjim.20230413.016.

[5]过伟峰,曹晓岚,盛蕾,等.抑郁症中西医结合诊疗专家共识[J].中国中西医结合杂志,2020(2).DOI:10.7661/j.cjim.20191222.421.

[6]中国中西医结合学会,中华中医药学会,中华医学会.抑郁症中西医结合诊疗指南.2023,05-31

[7]BlancoJ,QuimbayaP,MenaM,DoddS,BustosRH.Profilingthecombinationofbupropionanddextromethorphanasatreatmentoptionformajordepressivedisorder.ExpertRevNeurother.2024Sep;24(9):837-848.doi:10.1080/14737175.2024.2374024.Epub2024Jul22.PMID:39039791.

编辑|麦麦

排版|麦麦

审核|梓霖