学术动态|囊胚形态与辅助生殖技术中单卵双胞胎的发生率

2021年7月7日,西北儿童妇女医院的师娟子教授团队在AmericanJournalofObstetricsandGynecology(IF:8.6)上发表了题为“Blastocystmorphologyisassociatedwiththeincidenceofmonozygotictwinninginassistedreproductivetechnology”的一项研究。该研究探索了培养时间、囊胚扩张程度以及形态学参数对单卵双胎发生率的影响,发现囊胚形态与单卵双胎的发生相关。本刊特别邀请师娟子教授团队将本研究的背景、研究目的、研究方法及结论与读者分享,以期为大家带来一些科研启发。

背景与研究目的

辅助生殖技术中发现囊胚较卵裂期胚胎移植的单卵双胎率高,目前尚不确定此现象是否由培养时间延长、特定培养基或固有囊胚形态学参数所致。因此拟研究培养时间、囊胚扩张程度以及形态学参数对单卵双胎发生率的影响。

方法

采用回顾性队列研究,数据来自四家生殖中心(中山大学附属第六医院、江苏省人民医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、西北妇女儿童医院)的电子数据库。数据选择2014年1月至2020年2月期间单囊胚移植后的所有临床妊娠。单卵双胎定义为一个孕囊中大于等于2个胎儿心跳,或者两个孕囊出生时性别一致。采用Gardner分级系统评估囊胚扩张程度、内细胞团和滋养层分级(A级、B级和C级)。使用logistic回归模型的多变量预测边际比例计算囊胚各项参数与单卵双胎发生率之间关联的调整后相对风险(riskratio)。

主要结局

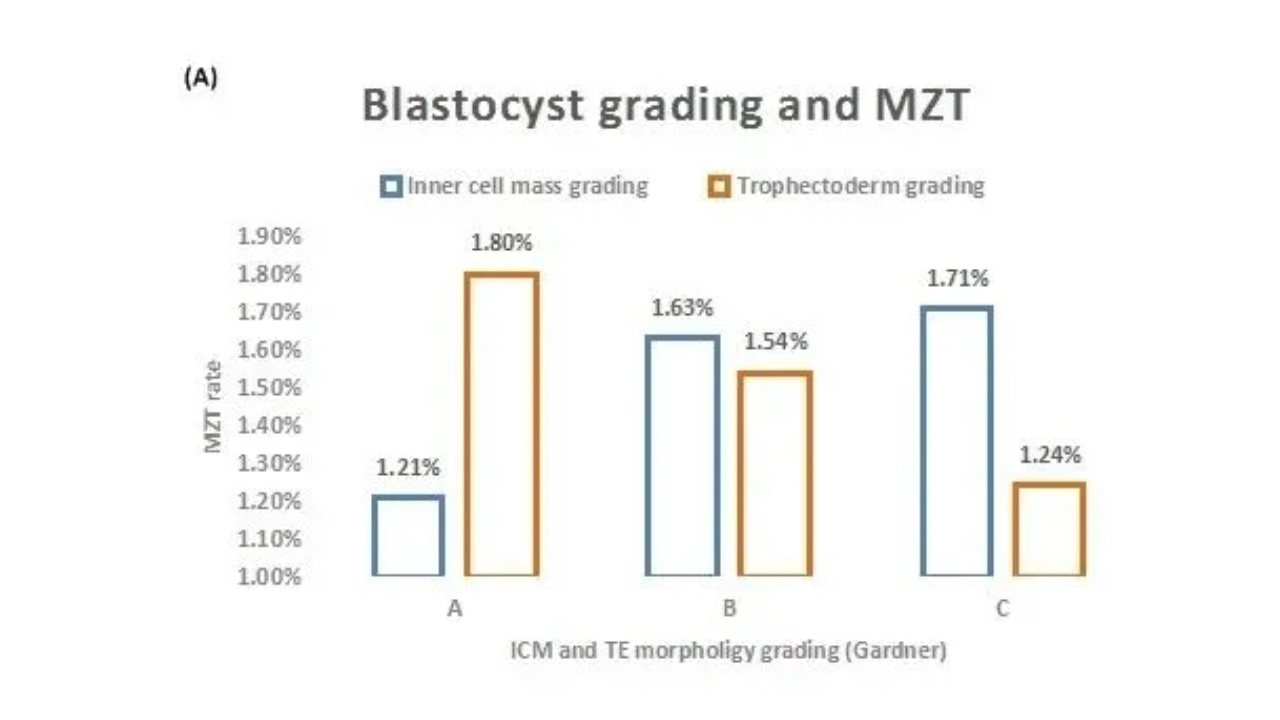

总体的单卵双胎发生率为1.53%(402/26254)。单卵双胎与体外培养时间(第5天与第6天)或囊胚期(早期、囊胚、膨大、孵化和孵化)无关。相反,单卵双胎与较低评分的内细胞团(B级与A级的校正相对风险为1.67,95%可信区间为1.28-2.25;C级与A级的调整相对风险为1.98,95%可信区间为1.18-3.11)和更高评分的滋养层相关(B级与C级:调整相对风险为1.38,95%可信区间为1.03-1.92;A级与C级:调整后的相对风险2.14,95%可信区间1.45-3.20)。

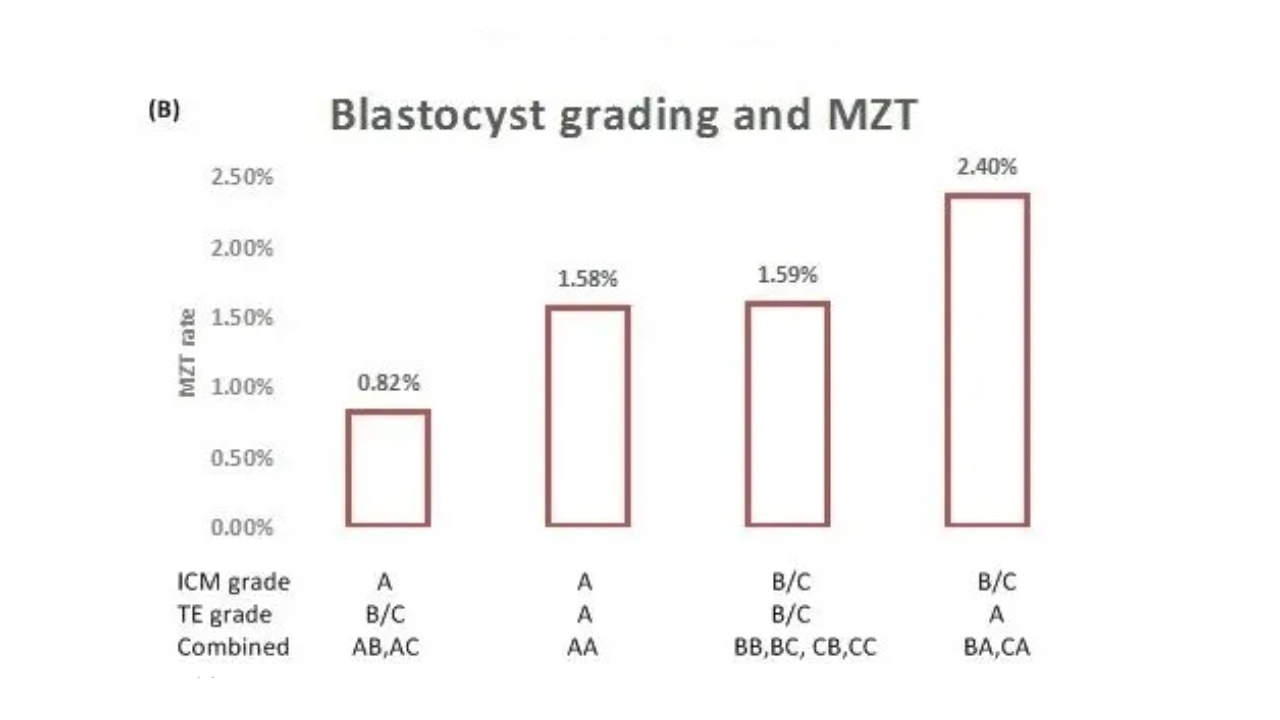

于是根据囊胚内细胞团(A级vsB/C级)和滋养层(A级vsB/C级)分为四组,此类囊胚(A级内细胞团且B/C级滋养层)的单卵双胞胎发生率最低(0.82%,设为参考值),然而另一类囊胚(B/C级内细胞团和A级滋养层)的单卵双胎发生率最高(2.40%,校正相对风险2.62,95%CI1.60-4.43)。内细胞/滋养层分级一致的囊胚中单卵双胞胎的发生率介于两者之间(两者A级:1.58%,校正相对风险1.86,95%CI1.23-3.04,两者B/C级:1.59%,校正相对风险1.84,95%CI1.29-2.90)

图1基于Gardner评分系统的内细胞团(ICM)和滋养层(TE)评分的单双胎率(MZT率)

(A)ICM和TE分别评分(B)综合评分

结论

当囊胚具有松散排列的内细胞团和紧密排列的滋养层时,单卵双胎的风险增加,松散连接的内细胞团在致密的滋养层扩张时容易被牵拉分离从而形成单卵双胎。相反,囊胚具有致密的内细胞团和稀松的滋养层时,单卵双胎的发生率降低。因此囊胚形态与单卵双胎的发生相关。

文章作者:施文浩师娟子

文章来源:中华生殖与避孕杂志

参考文献: