山东省妇幼保健院(集团)妇女健康云讲堂

延俊元 妇科·副主任医师

山东省妇幼保健院

编者按:子宫颈癌是常见的妇科恶性肿瘤之一,发病率在我国女性恶性肿瘤中居第二位,位于乳腺癌之后。因此,宫颈癌的治疗一直是临床关注的重点,今天我们就来分享山东省妇幼保健院妇科延俊元教授的文章宫颈癌手术治疗。本文结合国家卫健委印发的“2022年宫颈癌诊疗指南”,从宫颈癌的临床诊断与分期以及宫颈癌治疗等方面进行了阐述。

一、临床诊断与分期

1、妇科检查

妇科检查是临床分期最重要手段,临床分期需要2名副高以上职称妇科医生决定,分期一旦确定,治疗后不能改变分期。(国家卫健委印发2022年宫颈癌诊疗指南)

(1)视诊

应在充足照明条件下进行,直接观察外阴和通过阴道窥器观察阴道及宫颈。除一般观察外应注意癌浸润范围,宫颈肿瘤的位置、范围、形状、体积及与周围组织的关系。

(2)触诊

肿瘤的质地、浸润范围及其与周围的关系等必须通过触诊来确定。有些黏膜下及颈管内浸润,触诊比视诊更准确。三合诊检查可了解阴道旁、宫颈旁及子宫旁有无浸润,肿瘤与盆壁关系,子宫骶骨韧带、子宫直肠陷凹、直肠本身及周围情况等。

2、病理诊断

阴道镜或直视下的宫颈组织学活检病理检查是最终确诊的金标准。对于少见或疑难病理类型(如腺癌或小细胞癌等),应行免疫组化检查协助鉴别和诊断。

对于多次咬取活检仍不能确诊者,需进一步采取较深部组织时可用切取法。当宫颈表面活检阴性、阴道细胞学涂片检查阳性或影像检查不能排除宫颈管癌时,可行宫颈锥形切除送病理检查。

由于宫颈活检组织较小,无法完全确定宫颈病变的浸润深度和范围,故对于1A1期和1A2期的宫颈早期浸润癌的确诊,必须通过宫颈锥切术的术后病理才能最终确诊宫颈病变范围是否为早期浸润癌。

3、影像学检查

由于解剖部位表浅,绝大多数子宫颈癌经妇科检查及细胞病理学检查即可被确诊。在子宫颈癌诊断中影像学检查的价值主要是对肿瘤转移、侵犯范围和程度的了解(包括评价肿瘤局部侵犯的范围,淋巴结转移及远处器官转移等),以指导临床决策并用于疗效评价。用于子宫颈癌的影像检查方法包括:

(1)腹盆腔超声

主要用于宫颈局部病变的观察,同时可以观察盆腔及腹膜后区淋巴结转移情况,以及腹盆腔其他脏器的转移情况,另外可发现浅表淋巴结的转移情况。由于分辨率的限制,目前对于宫颈局部病变以及全身转移情况的评估主要还是依靠核磁和CT检查。

(2)盆腔MRI

无辐射,多序列、多参数成像,具有优异的软组织分辨力,是子宫颈癌最佳影像学检查方法,有助于病变的检出和关小、检置的判断,尤其对活检为CIN3患者可用于除外内生性病变。

明确病变侵犯范围,提供治疗前分期的重要依据,可显示病变侵犯宫颈基质的深度。判断病变局限于宫颈、侵犯宫旁或是否侵犯盆壁,能够显示阴道内病变的范围,但有时对病变突入阴道腔内贴邻阴道壁与直接侵犯阴道壁难以鉴别。

能够提示膀胱、直肠壁的侵犯,但需结合镜检。同时检出盆腔、腹膜后区及腹股沟区的淋巴结转移。对于非手术治疗的患者,可用于放疗靶区勾画、治疗中疗效监测、治疗未疗效评估及治疗后随诊。

(3)腹盆腔CT

CT软组织分辨力低,平扫病变与正常子宫颈密度相近,尤其对局限于宫颈的早期子宫颈癌观察效果差。增强CT扫描对比度优于平扫,但仍有近1/2的病变呈等密度而难以明确范围。

CT的优势主要在于显示中晚期病变方面,评价宫颈病变与周围结构(如膀胱、直肠等)的关系,淋巴结转移情况,以及大范围扫描腹盆腔其他器官是否存在转移。对于有核磁禁忌证的患者可选择CT检查。

(4)核医学影像检查

不推荐使用正电子发射计算机体层成像(positronemissiontomography-computedtomography,PET-CT)评价宫颈癌的局部浸润情况。但对于下列情况,推荐有条件者使用PET-CT:

①FIGO分期为1B1期及以上的初诊患者疗前分期(包括IB1期有保留生育功能需求的患者)。

②因其他原因行单纯子宫切除术意外发现宫颈癌拟全身评估者。

③拟行放射治疗需影像辅助勾画靶区。

④存在高危因素的患者治疗结束3~6个月后随访监测。

④随访过程中可疑出现复发转移的患者包括出现临床症状或相关肿瘤标志物升核素骨扫描仅用于怀疑有骨转移的患者。

(5)腔镜检查

膀胱镜、直肠镜:临床上怀疑膀胱或直肠受侵的患者应对其进行相应腔镜检查。没有条件的单位应转上级医院诊治。

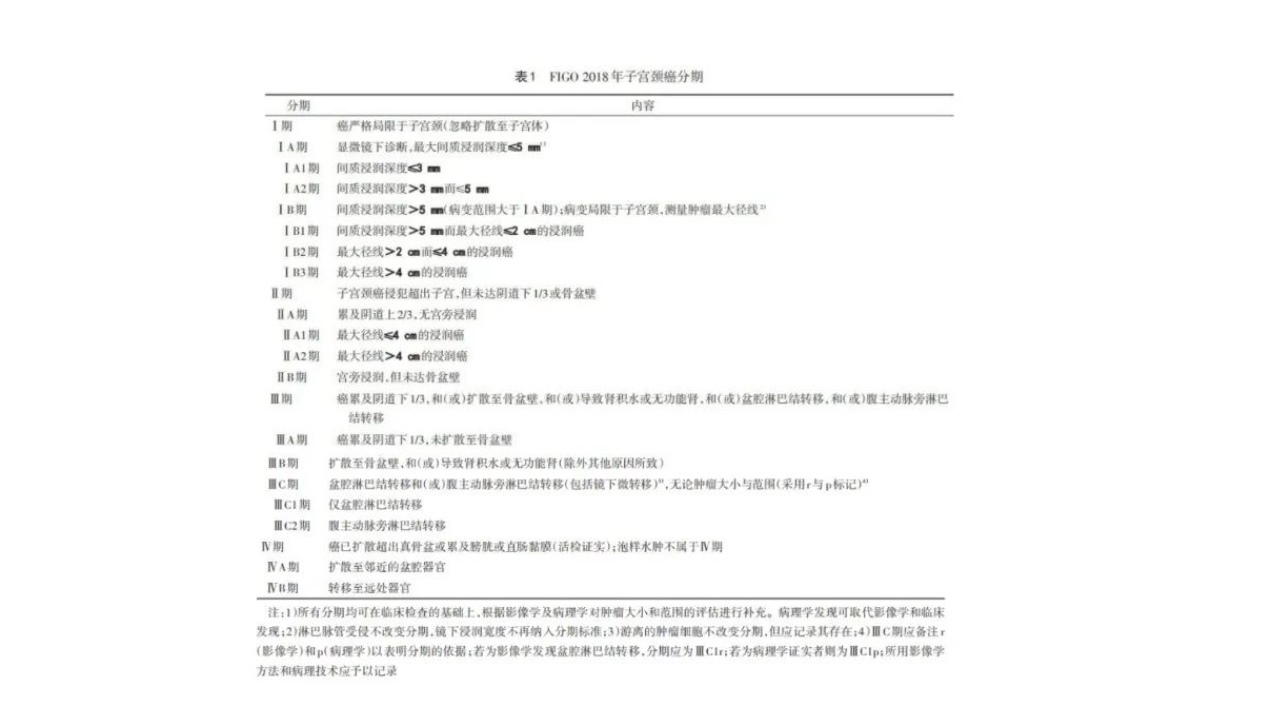

4、子宫颈癌的分期

目前采用的是FIGO2018年会议修改的宫颈癌临床分期标准。由妇科检查确定临床分期(表1)。本版分期标准相对于上一版进行了比较大的改动,首先是在IA期诊断中,不再考虑水平间质浸润宽度,新版标准仅根据间质浸润深度来区分IA1期和IA2期,主要是考虑宽度可能会受人为因素的影响。其次是细化了IB期的亚分期,由原来的2个亚分期增加到3个亚分期,这样更有利于对患者术后辅助治疗选择和预后判断。最后一个重要的变化就是将淋巴结转移纳入分期系统,将淋巴结转移定义为IIC期,而且增加了淋巴结转移的证据标注(r代表影像学发现淋巴结转移,p代表病理学证实)。

二、子宫颈癌的治疗方式

1、宫颈镜下浸润癌(微小浸润癌)即IA期

由于IA期肿瘤的判定依据显微镜下测量,咬取活检标本不能包含全部病变,无法进行病变范围的测量,故正确诊断需行锥切活检,准确地诊断IA期宫颈癌需对切缘阴性的锥切标本进行细致的病理检查。

(1)IA1期

IA1期无生育要求者可行筋膜外全子宫切除术(l型子宫切除术)。如患者有生育要求,可行宫颈锥切术,切缘阴性则定期随访。因IA1期淋巴结转移率<1%,目前认为IA1期无需行淋巴结切除术。如淋巴脉管间隙受侵可行宫颈锥切术(切缘阴性)或改良根治性子宫切除术并实施盆腔淋巴结切除术。

(2)1A2期

IA2期宫颈癌淋巴结转移率约为3%-5%,可行次广泛子宫切除术(l型改良根治性子宫切除术)加盆腔淋巴结切除术。要求保留生育功能者,可选择宫颈锥切术(切缘阴性)或根治性宫颈切除术及盆腔淋巴结切除术(对于有生育要求的患者建议施根治性宫颈切除术)。

2、宫颈浸润癌

(1)IB1、IIB2、IIA1期

采用手术或放疗,预后均良好。手术方式为II型根治性子宫切除术和盆腔淋巴结切除术±腹主动脉淋巴结取样术。术后辅助治疗参见放射治疗。要求保留生育功能者,如宫颈肿瘤直径不超过2cm,可选择根治性宫颈切除术加盆腔淋巴结切除术土腹主动脉淋巴结取样术。

(2)1B3、IIA2期

可选择的治疗方法有:

①同步放化疗;

②根治性子宫切除及盆腔淋巴清扫、腹主动脉淋巴结取样、术后个体化辅助治疗;

③新辅助化疗后手术;

④同步放化疗后辅助子宫切除术。以上方法首选同步放化疗。FIGO指南(2018年)推荐的局部晚期宫颈癌的治疗还包括另外一种选择即新辅助化疗后行根治性子宫切除术及淋巴结切除术。目前对于新辅助化疗后再手术对于宫颈癌患者预后的影响还存在争议,故一般推荐在临床试验中或者无放疗条件的区域,对于放疗相对不敏感的病理类型(如腺癌)尤其适合。

IB期总的5年生存率约80%~90%,其中宫颈肿瘤直径大于4cm,有淋巴结转移、宫旁受侵和/或切缘阳性等高危因素者5年生存率仅40%r-70%。对部分早期初治宫颈癌患者选择治疗方法时,应考虑到有高危因素的患者可能选择放化疗更为有利。目前认为局部晚期患者的标准治疗仍是同步放化疗。

(3)IB~IVA期

同步放化疗(具体方案见放射治疗及增敏化疗)。

(4)IVB期

以系统治疗为主,支持治疗相辅助,部分患者可联合局部手术或个体化放疗。

3、外科治疗

手术治疗主要应用于早期宫颈癌,即IA~IA期。手术包括子官切除与淋巴结切除两部分。不同的分期所需要切除的范围有所不同。为了更好的描述手术切除范围有多位学者尝试提出了多种宫颈癌手术的分型系统,其中Piver分型和Q-M分型是被国内外大多数学者所接受和采用的宫颈癌手术分型系统。

(1)Piver手术分型系统

1974年提出的Piver5型子宫切除手术分类系统至今仍广泛应用。

I型:筋膜外子宫切除术。[适用于IA1期不伴有淋巴血管问隙受侵(1ymph-vascularspaceinvasion,LVSI)的患者]。

Ⅱ型:改良根治性子宫切除术,切除范围还包括1/2骶韧带、主韧带和上1/3阴道。(适用于IA1伴有LVSI及IA2期患者)。

I型:根治性子宫切除术,切除范围包括毗邻盆壁切除主韧带、从骶骨附着处切除骶韧带及切除上1/2阴道。大标准的宫颈癌根治手术,适用于IB1、IB2,选择性!B3/IIA1期患者)。

I型:扩大根治性子宫切除术。(适用于部分复发患者)。

V型:盆腔脏器廓清术。(适用于部分IVA期及复发患者)。

(2)Q-M手术分型

为了更加准确描述手术范围和更好的个体化手术方案,2008年法国专家Querleu和Morrow在参考和咨询了世界各国的解剖学和宫颈癌手术医生的意见后,综合完成了宫颈癌根治术的新分型,这种基于三维解剖结构的分型也称Q-M分型。

2015年,美国NCCN指南建议采用Q-M分型。Q-M分型包含子宫的手术分型及淋巴结清扫分级两部分。其中手术分型仅与宫旁切除范围有关,宫旁切除范围以固定解剖结构为分界。

①A型

A型(子宫颈旁最少切除型)子宫颈旁组织切除至输尿管内侧,但在子宫颈外侧宫骶韧带及膀胱子宫韧带基本不切除,阴道切除<1cm,不切除阴道旁组织。(适用于IA1期不伴有LVSI的患者)。

②B型

B型(切除子宫颈旁组织达输尿管)子宫颈旁组织切除达输尿管隧道期患者)B1如上描述,B2如上描述并宫旁淋巴结切除。

③C型

c型(切除子宫颈旁组织至与髂内血管系统交界处)切除膀胱子宫韧带在膀胱水平,切除距肿瘤或子宫颈下缘1.5~2cm的阴道及与之相关的阴道旁组织(适用于IB1、IB2,选择性IB3/IIA1期患者)·C1保留自主神经C2不保留自主神经。

④D型

D型(外侧扩大切除)切除子宫颈旁组织达盆壁,血管达髂内血管系统之上,暴露坐骨神经根完全游离(适用于部分IVA期及复发患者)。

D1切除子宫颈旁组织达盆壁;D2上描述,并切除下腹下血管及附属筋膜或肌肉组织(盆腔内扩大切除)淋巴结清扫分级:腹膜后淋巴结切除的范围,以动脉为解剖标志分为4级。闭孔淋巴结默认为常规切除。

1级:切除髂内外动脉周围淋巴结,与2级分界标志为髂内、外动脉分叉处;

2级:切除髂总动脉周围淋巴结,与3级分界标志为腹主动脉分叉处;

3级:切除腹主动脉旁淋巴结至肠系膜下动脉水平;

4级:淋巴结切除至腹主动脉左肾静脉下水平。

由于根治性子宫切除术对盆腔自主神经的损伤导致患者术后发生膀胱功能异常、结直肠蠕动功能异常以及性功能异常,保留神经的根治性子宫切除术(nerve-sparingradicalhysterectomyNSRH)不断得到研究和推广,NSRH手术属于Q-M分型的C1型根治,NSRH可通过开腹、腹腔镜及机器人腹腔镜途径完成。

筋膜外子宫切除术(I型或A型)可采取经阴道或开腹或微创(腹腔镜及机器人腹腔镜)途径入路。目前有前瞻性随机对照试验表明,微创根治性子官切除术与开腹根治性子宫切除术相比,无病生存率和总体生存率较低。

宫颈癌手术中淋巴结切除范围涉及盆腔淋巴结及腹主动脉淋巴结。IA1(伴LVSI)至IIA期均应行盆腔淋巴结切除术±腹主动脉旁淋巴结取样术。研究显示,I期和II期宫颈癌患者术后盆腔淋巴结转移率分别为0~16.0%和24.5%~31.0%,因此,根据前哨淋巴结转移状况进行选择性淋巴结切除可降低宫颈癌患者术后并发症的发生率。前哨淋巴结检测应用的示踪剂有生物染料、放射性同位素和荧光染料,可通过肉眼识别、核素探测或红外线探测。系统性淋巴结切除术及前哨淋巴结定位切除均可通过开腹、腹腔镜及机器人腹腔镜途径完成。

I~IA期宫颈鳞癌卵巢转移率低于1%,对要求保留卵巢功能的未绝经患者术中可以保留外观正常的卵巢。目前认为宫颈腺癌发生隐匿性卵巢转移的概率较高,故保留卵巢应慎重。术中可将所保留的卵巢进行移位(如腹腔内或腹膜后结肠旁沟高位处),以避免术后盆腔放疗对卵巢功能的损伤。

4、保留生育功能的治疗

近年来对一些渴望生育的早期、无淋巴结转移的年轻宫颈癌患者施行保留生育功能的手术。

IA1期无LVSI可行切缘阴性的宫颈锥切术,如病变范围广可行宫颈切除术。IA1伴LVSI及IA2期患者可行切缘阴性(阴性切缘宽度最好达3mm)的宫颈锥切术/宫颈切除术+经腹或腹腔镜下盆腔淋巴结切除术士腹主动脉旁淋巴结取样术,或实施经腹、经阴道或腹腔镜下根治性宫颈切除术+盆腔淋巴结切除术土腹主动脉旁淋巴结取样术。

IB1期(<2cm)采用根治性宫颈切除术+盆腔淋巴结切除术+腹主动脉旁淋巴结取样术。

对于IA2~IB1期伴LVSI及IB2期的患者是否可行保留生育功能的手术目前尚无统一结论,需慎重考虑。

精彩回放

介入在妇产科的应用

山东省妇幼保健院延俊元教授,围绕“介入在妇产科的应用”的主题进行了细致的讲解。讲解内容主要从以下方面展开:介入医学概述;介入治疗的范围;子宫动脉栓塞介入范围;子宫肌瘤介入栓塞治疗;子宫动静脉瘘诊断与治疗;病例分享;等。

子宫肌瘤诊疗指南

1.子宫肌瘤是女性最常见的盆腔良性肿瘤,症状多样,症状严重者可影响日常生活及工作。2.目前应用较为广泛的子宫肌瘤分型方法是FIGO 分型:O型-VII型。3.子宫肌瘤药物治疗:甾体类激素(口服避孕药)、非甾体类激素、GnRHa、米非司酮等。4.经腹手术方式、切口选择等需要综合考虑患者年龄……等等。

子宫内膜息肉的治疗

延俊元教授在第十八期“妇女健康云讲堂”的授课中,围绕着“子宫内膜息肉的治疗”展开。

病例点评及讨论

病例点评及讨论

主题报告:宫颈癌手术治疗

主题报告:宫颈癌手术治疗

专家视点

病例探讨|意外发现子宫内膜癌的诊治管理与预防

子宫内膜癌在中国居女性生殖系统恶性肿瘤的第二位,中国子宫内膜癌发病率为10.28/10万,死亡率为1.9/10万。相关危险因素包括持续雌激素暴露、代谢异常、不孕、绝经延迟等。近年来,由于高脂高热饮食和低运动量生活方式的影响,子宫内膜癌在我国的发病率呈上升趋势。因此,需引起重视,做好预防措施,早诊早治