山东省妇幼保健院(集团)妇女健康云讲堂

延俊元 妇科·副主任医师

山东省妇幼保健院

编者按:子宫内膜癌在中国居女性生殖系统恶性肿瘤的第二位,中国子宫内膜癌发病率为10.28/10万,死亡率为1.9/10万。相关危险因素包括持续雌激素暴露、代谢异常、不孕、绝经延迟等。近年来,由于高脂高热饮食和低运动量生活方式的影响,子宫内膜癌在我国的发病率呈上升趋势。因此,需引起重视,做好预防措施,早诊早治。

今天我们分享一则在山东省妇幼保健院(集团)妇女健康云讲堂上的病例讨论,山东大学附属山东省妇幼保健院袁航医生进行了病例汇报,山东省妇幼保健院延俊元教授、山东省妇幼保健院戚小霞教授、齐河县妇幼保健院靳明兰结合临床病例,对意外发现的子宫内膜癌诊治管理及预防进行了分析及探讨。

病例介绍

患者刘某,女,48岁。

主诉:异常阴道流血3月余。

诊疗经过:

1、当地医院初次诊治

2021-03-27因“异常阴道流血”于当地医院行诊刮术,术后病理示:子宫内膜腺体高级别上皮内病变,并伴有坏死。2021-04-07因“子宫内膜非典型增生”于当地医院行经腹子宫切除+右侧附件切除+左侧输卵管切除术。术后病理示:子宫内膜部分腺体高级别非典型增生,局灶癌变;子宫肌层多发性平滑肌瘤,大者大小为2*1.5*1.5cm,小者大小为0.4*0.3*0.3cm;子宫颈慢性炎伴潴留囊肿形成。

2、市级医院进一步诊治

为进一步诊治,于术后10个月为进一步诊治于某地市级医院就诊:

病理会诊示:子宫内膜部分腺体非典型增生,局灶癌变,肿瘤局限于内膜层;

肿瘤标志物:CA125、CA199、CEA、AFP均正常范围;

盆腔超声:子宫切除术后,盆腔探查未见明显异常包块回声;

乳腺超声:双侧乳腺增生;腹部超声:胆囊壁偏强回声凸起,息肉样病变可考虑;

泌尿系超声:双肾输尿管膀胱声像图未见明显异常。建议密切随诊或再次分期手术。

3、我院诊治

患者初次手术后11个月于我院就诊,完善胸腹盆强化CT检查示:“子宫内膜癌术后”,子宫及左侧卵巢术后缺如,术区结构稍乱,阴道残端未见明显异常强化灶。膀胱充盈可,壁未见增厚。盆腔内未见明显肿大淋巴结。腹膜后见小淋巴结影。

影像意见:1.双肺微结节灶,建议结合临床复查;2.双肺纤维灶;3.肝、右肾囊肿;4.左肾异常强化灶,复杂囊肿可能,建议进一步检查;5.结合病史,“子宫内膜癌术后”表现。

向患者及家属讲明,结合患者前次术中探查情况及病理报告,考虑为意外发现的子宫内膜癌。患者年龄<60岁,前次手术病理提示为Ⅰa期高分化子宫内膜样癌,无淋巴脉管间隙浸润,强化CT无明显阳性发现,可暂密切随访观察。患者及家属知情了解后要求再次手术分期,遂给予二次手术——腹腔镜淋巴结荧光显影指示下盆腔淋巴结清扫+腹主动脉旁淋巴结取样术+左侧卵巢切除术。

术中探查见:盆腹腔无腹水,留取腹腔冲洗液送细胞学检查,子宫、右侧附件、左侧输卵管缺如,左侧卵巢外观未见明显异常,肝、脾、肠胃、大网膜表面光滑,肉眼未见明显异常,盆腔及腹主动脉旁均未见肿大淋巴结。

手术后病理示:(左侧卵巢)卵巢局部见少量中度异型腺体,形态符合子宫内膜非典型增生,结合病史,不能排除转移性病变。(左侧盆腔淋巴结)淋巴结未查见转移癌(0/15)。(右侧盆腔淋巴结)淋巴结未查见转移癌(0/10)。(腹主动脉旁淋巴结)淋巴结未查见转移癌(0/11)。免疫组化结果:ER(2+,50%),PR(2+,50%),P53(野生型),P16(斑驳+),WT-1(-),PAX8(+),Pax-2(-),KI-67(+,5%),MLH1(+),PMS2(+),MSH2(+),MSH6(+)。

借阅初次手术子宫、右附件、左输卵管病理于我院病理会诊:子宫内膜广泛复杂非典型增生伴鳞状细胞化生,小灶腺体融合,最大径<1mm;慢性宫颈炎并奈氏囊肿形成,平滑肌瘤,慢性输卵管炎。

两次手术病理于上级医院会诊:(子宫)子宫内膜非典型增生,伴原位腺癌;慢性子宫颈炎伴腺体非典型增生;子宫平滑肌瘤;少许卵巢、输卵管未查见癌。(左卵巢)查见少许异型腺体,结合免疫组化,考虑为转移的高分化子宫内膜样腺癌。送检淋巴结、输卵管均未查见癌。原单位免疫组化:ER(3+,70%),PR(3+,80%),P16(+),P53(),PAX-2(-),PAX-8(+),WT-1(-),MLHI(+),PMS2(+),MSH2(+),MSH6(+),Ki-67阳性率约10%

出院诊断:子宫内膜样腺癌Ⅲa期(FIGO2018)

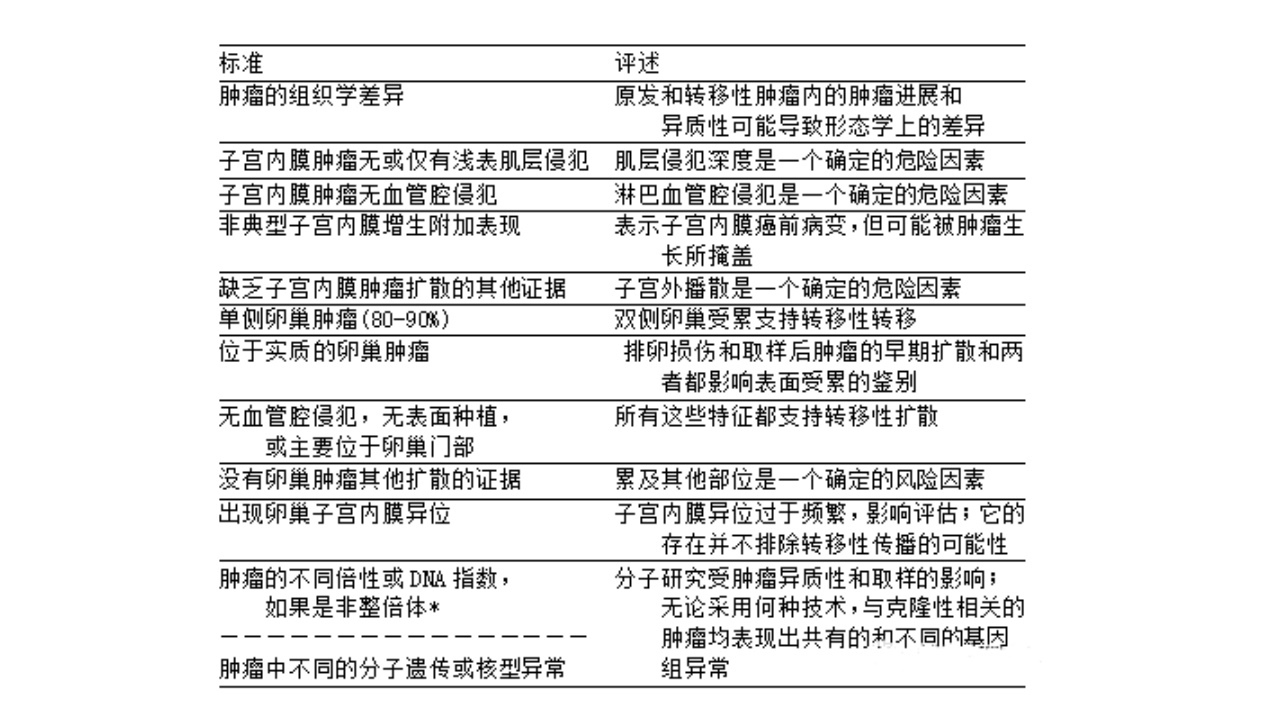

子宫内膜样癌同时累及子宫内膜和卵巢,称为“同步独立”原发肿瘤,英国学者还进行了对子宫内膜样癌和卵巢子宫内膜样癌作为独立原发肿瘤的传统分类标准的评价,如下图。

病例讨论

通过对本病例的回顾,发现许多值得探索的问题,如意外发现子宫内膜癌的补充手术、子宫内膜癌淋巴结评估方式、子宫内膜癌卵巢转移。

1、意外发现子宫内膜癌的补充手术

意外发现的子宫内膜癌多见于全子宫切除术后,极大可能没有切除附件,未系统淋巴结切除,由于缺少全面的腹盆腔全面探查,有可能造成对实际病情(分期)的低估,其后续治疗更应谨慎对待。

后续处理依据主要有:(1)组织学分级(G1/G2/G3);(2)组织学类型(I型/II型);(3)肿瘤的大小和位置(宫底、子宫下段、宫颈);(4)脉管是否受到浸润(LVSI);(5)宫颈受累(腺体/间质浸润);(6)肌层侵犯情况(浸润深度与全肌层厚度之比);(7)患者的年龄及随访依从性。

2015年有研究指出,对于意外发现的子宫内膜癌患者,可根据分期分级给予相应的后续处理:①ⅠA期,G1~2级,肌层浸润小于50%,无淋巴脉管间隙浸润,肿瘤<2cm者,术后可观察;②ⅠA期,G1~2级者(肌层浸润超过50%,淋巴脉管间隙浸润或肿瘤≥2cm),ⅠA期,G3级,ⅠB及Ⅱ期者,可选择先行影像学检查,若影像学检查结果阴性,则按照完全手术分期后相应方案治疗,若影像学检查结果为可疑或阳性,则对合适的患者进行再次手术分期或对转移病灶进行病理学确诊;也可直接选择再次手术分期,术后辅助治疗方案选择与上述完全手术分期后相同。

2、子宫内膜癌淋巴结评估方式

结合国内外指南,淋巴结切除术和前哨淋巴结活检评估淋巴结状态是子宫内膜癌全面分期手术的重要组成。对于术前全面评估病灶局限于子宫内膜层或浅肌层,且为高、中分化的子宫内膜癌患者,淋巴结转移概率低,是否需行淋巴结切除尚存争议。具备下列任一条件,需评估盆腔淋巴结及至少肠系膜下动脉水平(最好至肾血管水平)的腹主动脉旁淋巴结:①盆腔淋巴结阳性;②深肌层浸润;③G3;④浆液性腺癌、透明细胞腺癌或癌肉瘤。有时可以根据患者情况进行选择性分区域淋巴结取样或前哨淋巴结定位。若腹膜后淋巴结有明显增大,疑有转移者可行术中冰冻病理,以明确诊断,确定淋巴结手术方式。

有前瞻性随机研究发现,早期子宫内膜癌淋巴结切除的程度与生存无关。但由于淋巴结切除的数目、范围以及辅助治疗方法的不同,8%~50%的子宫内膜癌淋巴清扫后患者会出现下肢淋巴水肿。因此,前哨淋巴结定位逐渐成为手术分期的一种方法。目前,NCCN指南及其他相关指南均推荐:病变局限于子宫的子宫内膜癌可考虑前哨淋巴结活检,以替代系统淋巴结切除术。

3、子宫内膜癌卵巢转移

检索文献发现,子宫内膜癌卵巢转移危险因素主要有:子宫内膜癌患者子宫肌层入侵大于1/2,会使卵巢转移的发生风险增加18.19倍;盆腔淋巴结入侵会使发生风险增加5.41倍;G3病理级别会使转移发生风险增加2.66倍;非子宫内膜样病理类型会使发生风险增加6.46倍;淋巴血管间隙侵犯会使发生风险增加6.46倍;年龄大于45岁会使发生风险增加2.01倍;伴有宫颈侵犯会使发生风险增加4.12倍。

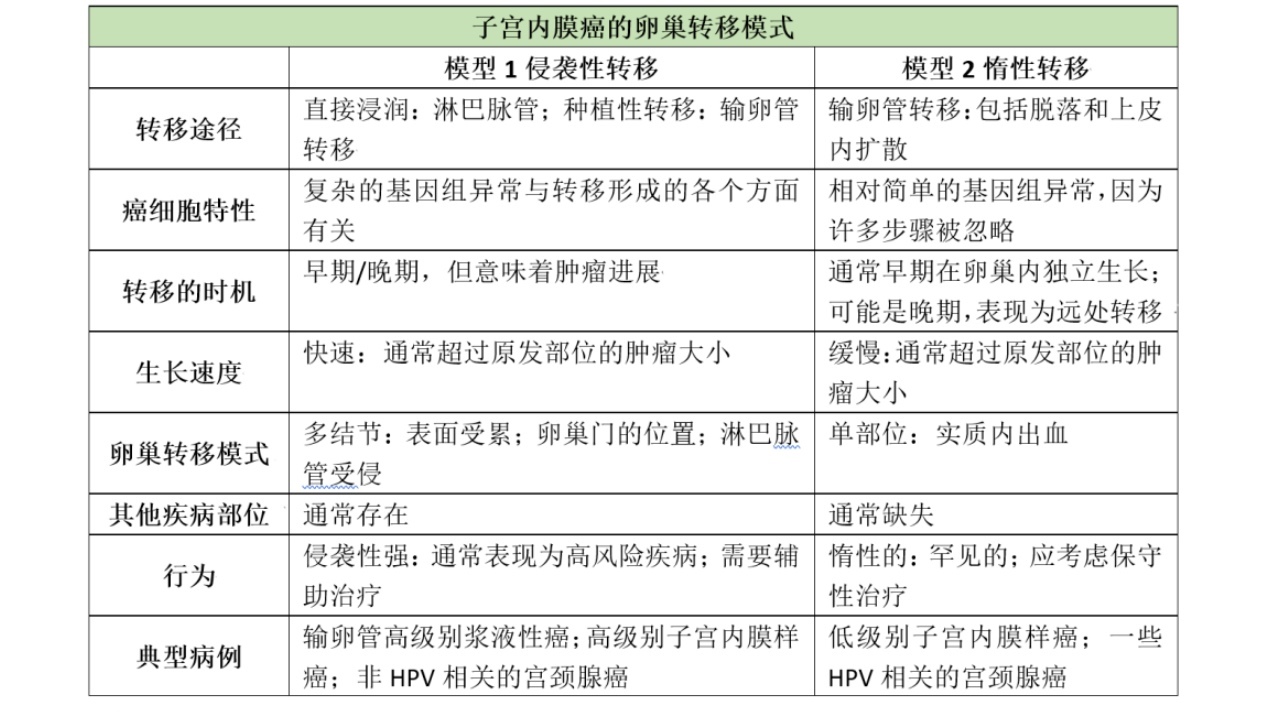

本病例中的子宫内膜癌患者,卵巢也发现子宫内膜非典型增生病灶,但仅有年龄大于45岁这一项子宫内膜癌卵巢转移危险因素,因此,还应考虑是否为子宫和卵巢的同步双癌。2020年有英国学者对子宫内膜癌的卵巢转移模式进行系统分析,包括侵袭性转移和惰性转移,如下表。

另外,还给出可以试行的FIGO期ⅢA期子宫内膜癌独立原发性肿瘤与并发的卵巢低级别子宫内膜样癌和卵巢癌的鉴别标准,如下图。

因此,通过本病例,有很多问题值得进一步思考,如对于意外发现的子宫内膜癌不全分期术后再分期手术是否该做,什么时候做;初次手术时,如何降低子宫内膜癌的漏诊率;哪些措施可以更好的防范子宫内膜癌的发生;以及对于这类患者的后续管理。

专家观点

山东省妇幼保健院延俊元教授:根据初次治疗前后的临床评估和手术后病理,患者为子宫内膜原位癌,而二次手术后的病理结果与初次诊断有所出入,发现卵巢内有微小病灶,诊断为子宫内膜样腺癌Ⅲa期。对于不全分期术后发现的子宫内膜癌,是否需要再次给予全面分期手术,目前存在诸多争议。但结合本病例,认为对于意外发现的子宫内膜癌不全分期术后再次给予分期手术有一定价值。

根据2022年NCCN指南,不全分期手术的手术范围不足,临床发现子宫内膜病变,组织学为子宫内膜癌,可能存在高危因素(如深肌层浸润)者的后续管理包括三方面:

(1)ⅠA期、G1-G2且无淋巴脉管间隙浸润(LVSI)和年龄<60岁,或ⅠA期、G3期且年龄<60岁和无LVSI以及无肌层浸润,不全分期手术后可观察;

(2)ⅠA期、G3或ⅠB期、G1-G2且年龄≥60岁和无LVSI,不全分期手术后可考虑先行影像学检查,若检查为阴性,可给予经阴道近距离治疗;

(3)ⅠA期、G1-G3+LVSI,或ⅠB期、G1-G2+LVSI,或ⅠB期、G3±LVSI,或Ⅱ期,可选择影像学检查或全面的再分期手术,先行影像学检查者,若为影像学检查阴性,按照完全手术分期后相应的方案处理,若影像学检查可疑阳性/阳性,可行再分期手术或转移病灶病理确诊;

(4)至少≥ⅢA期,选择系统治疗。对于该患者,不全分期手术后,应先行影像学评估,评估后进行再次全面分期手术,在给予系统治疗。

山东省妇幼保健院戚小霞教授:结合本病例,针对初次手术时如何降低子宫内膜癌的漏诊率问题,首先,排除子宫内膜癌的高发人群,可分为三类,普通人群(围绝经期不规则阴道出血者,需提高重视,避免漏诊)、风险增加人群(肥胖、PCOS、长期应用雌激素)、高风险人群(Lynch家族史者每年一次子宫内膜癌筛查)。其次,子宫内膜癌的检查。经阴道超声检查是最常用的筛查手段,可用于了解子宫的大小、形态、子宫内膜厚度、有无宫腔赘生物等。尤其对于绝经后的不规则阴道出血患者,若超声显示子宫内膜厚度超过5mm,建议诊刮或宫腔镜检查。由于超声检查和诊刮各有不足,虽然基层应用较广泛,但为避免特殊部位的漏诊和早期、局灶子宫内膜癌的漏诊,还是建议选择宫腔镜检查+活检。

齐河县妇幼保健院靳明兰教授:根据基层临床工作特点,从基层实际出发,分享如何在基层医院规范开展子宫内膜癌的筛查和预防工作。多数子宫内膜癌是一种激素依赖性肿瘤,多发生于绝经后女性,现在有资料显示,25%的病例发生在绝经前,10%的患者<40岁,近年来年轻的子宫内膜癌患者发生率呈上升趋势,80%的年轻子宫内膜癌患者为Ⅰ型子宫内膜腺癌,与无对抗雌激素持续过高有关。

那么,如何进行子宫内膜癌筛查?第一,对于有临床症状的患者的处理。90%的子宫内膜癌患者会出现不规则阴道出血,最常发生在绝经后,绝经后阴道出血以及围绝经期月经紊乱伴不规则阴道出血的患者要给予高度警惕,首先要进行筛查排除子宫内膜癌,临床筛查方法有阴道超声、宫腔镜检查、诊断性刮宫等。通过阴道超声可以了解子宫的大小、宫腔形态、子宫内膜厚度、内膜以及基层有无异常回声团等,准确率达80%以上。宫腔镜检查可以对可疑组织进行取材活检,为子宫内膜癌筛查中一种可靠的筛查手段。宫腔镜指示下的分段诊刮,可减少漏诊。组织病理学是诊断子宫内膜癌的金标准。

第二,对于无临床症状、但有子宫内膜癌高危风险因素的女性的管理。临床上,常常遇到肥胖、不孕、绝经延迟的子宫内膜癌患者。有专家共识指出,年轻子宫内膜癌患者的病史中常常有肥胖、不孕、PCOS等。基于以上特点,对于这部分人群,首先建议定期随访、监测,比如阴道超声检查,如有异常,再进行宫腔镜引导下的分段诊刮。其次,给予健康指导,促使此类人群生活方式的调整。如肥胖、PCOS患者,指导其减少高热量食物的摄入、增加运动量(每天30分钟以上的规律运动)且长期坚持,从而降低身高体重指数等。再者,调整月经周期,对于月经稀发甚至闭经的长期无排卵患者,目前有多种方法可以调整月经,包括COCs、孕激素后半周期疗法、曼月乐等。

小结

意外发现的子宫内膜癌患者往往是没有按照子宫内膜癌的要求行分期手术。有时发生在子宫肌瘤或者子宫腺肌症行全子宫切除后,有时发生在子宫脱垂行阴式子宫切除术后。对于这类患者,临床医生需遵照指南,结合患者的病情给予个体化、规范化处理策略,治疗疾病的同时预防复发。同时要重视子宫内膜癌的早诊、早治及预防,对于有高危因素人群做好健康指导和筛查随访。

精彩回放

介入在妇产科的应用

山东省妇幼保健院延俊元教授,围绕“介入在妇产科的应用”的主题进行了细致的讲解。讲解内容主要从以下方面展开:介入医学概述;介入治疗的范围;子宫动脉栓塞介入范围;子宫肌瘤介入栓塞治疗;子宫动静脉瘘诊断与治疗;病例分享;等。

子宫肌瘤诊疗指南

1.子宫肌瘤是女性最常见的盆腔良性肿瘤,症状多样,症状严重者可影响日常生活及工作。2.目前应用较为广泛的子宫肌瘤分型方法是FIGO 分型:O型-VII型。3.子宫肌瘤药物治疗:甾体类激素(口服避孕药)、非甾体类激素、GnRHa、米非司酮等。4.经腹手术方式、切口选择等需要综合考虑患者年龄……等等。

子宫内膜息肉的治疗

延俊元教授在第十八期“妇女健康云讲堂”的授课中,围绕着“子宫内膜息肉的治疗”展开。

病例点评及讨论

病例点评及讨论

主题报告:宫颈癌手术治疗

主题报告:宫颈癌手术治疗

专家视点

延俊元教授:宫颈癌的手术治疗

本文结合国家卫健委印发的“2022年宫颈癌诊疗指南”,从宫颈癌的临床诊断与分期以及宫颈癌治疗等方面进行了阐述。